Поступить в медицинский вуз — это не просто «сдать ЕГЭ и ждать письма счастья». Это решение, которое определяет ритм жизни на годы вперёд. Особенно если ты из Хабаровского края и не планируешь сразу после выпуска бежать в мегаполис. В крае остро не хватает врачей, психологов, провизоров. И если ты готов работать — ты нужен. Но готов ли ты учиться?

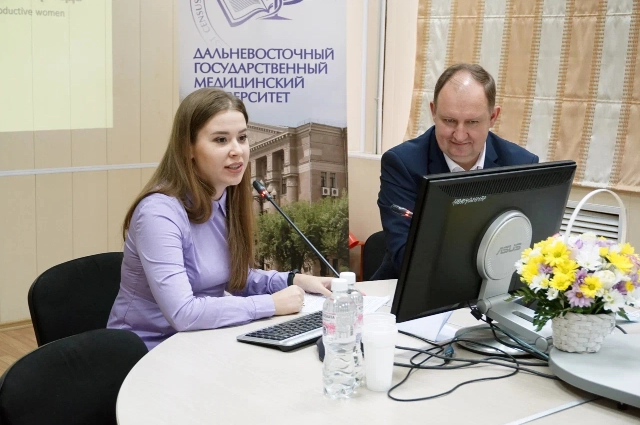

Мы поговорили с ректором Дальневосточного государственного медицинского университета Константином Жмеренецким — не для того, чтобы рассказать, как у них всё отлично. А чтобы понять: что ждёт будущих студентов, какие есть нюансы поступления, и почему медвуз — это не про белые халаты на фотосессиях.

Когда некому выйти к пациенту

Спрос на медицинских специалистов в крае — это не образное выражение. Хабаровский край испытывает устойчивую нехватку кадров в медицине. Не хватает врачей самых разных направлений — от участковых до психиатров, от хирургов до специалистов лабораторной диагностики. В районах ситуация ещё сложнее: молодёжь уезжает, а старшее поколение — на пенсии. Заработные платы в ряде учреждений доходят до 80 тысяч, но ставки есть — а специалистов нет.

— Край нуждается не просто в врачах «вообще», а в специалистах с мотивацией и пониманием, где и для чего они будут работать, — подчёркивает Жмеренецкий.

Сегодня остро востребованы клинические психологи, педиатры, специалисты лабораторной диагностики. Особенно важны кадры для районов — там дефицит хронический.

— Вы всегда будете при деле, — говорит Константин Жмеренецкий. — Профессия врача, провизора, клинического психолога — это не только про работу. Это про востребованность и уважение в обществе. И про уверенность в завтрашнем дне. У нас есть потребность в кадрах — и в краевых учреждениях, и в ведомственных, и в частных. А если говорить про клинических психологов — там вообще кадровая пустыня.

На фоне СВО и вызовов последнего времени особую нагрузку испытывают специалисты, работающие с психикой — в том числе с ветеранами, семьями погибших. Эта сторона медицины перестала быть узкой: теперь она — одна из самых востребованных.

Главное — не проспать

Поступление в 2025 году — это уже не те правила, к которым привыкли старшие братья и сёстры. Во-первых, теперь можно подать документы на 25 направлений и в любое количество вузов. Во-вторых, всё делается онлайн — через Госуслуги или платформу Поступай в ВУЗ онлайн. Это особенно важно для абитуриентов из небольших городов и сёл. Но при всей кажущейся простоте, вузам нужны те, кто сделал выбор осознанно.

— Сейчас у нас последний год, когда часть мест можно занять в общем конкурсе. Уже с 2026 года всё будет по-другому: большинство мест уйдёт под целевые квоты. Это значит — учёба только для тех, кто подписал договор и будет работать в конкретном учреждении.

Иными словами, те, кто не подаст заявление сейчас, рискуют в следующем году остаться за бортом, если не найдут «целевого» работодателя. А для Дальнего Востока это вопрос критический: региону нужны те, кто останется, а не временно задержится.

— Если абитуриент понимает, что хочет жить и работать здесь — он получает не только образование, но и гарантию трудоустройства. Это нужно обдумать заранее, — подчёркивает ректор. По сути, регион переходит на заказную систему: учим тех, кто точно будет работать здесь. И для Хабаровского края это вопрос выживания.

В коридоре между теорией и делом

— Отдохните летом, — советует Жмеренецкий. — Езжайте к морю, запаситесь витаминами. Учёба — это не марафон, это этап на выживание.

С первого курса студенты ДВГМУ погружаются в практику: на клинических базах, в больницах, лабораториях, с пациентами.

— Студенты уже после первого семестра идут на практику. В поликлиниках и стационарах они сопровождают врачей, ухаживают, перестилают, учатся документировать, участвуют в реальных процедурах. Это не декоративная практика — это реальная подготовка. У нас всё серьёзно, — рассказывает ректор.

Практика — это не только больницы. В вузе работает современный симуляционный центр федерального уровня. Здесь будущие врачи отрабатывают как базовые навыки (осмотр, диагностика, инъекции), так и высокотехнологичные — эндоскопию, анестезиологию, тактическую медицину.

— Клиническая составляющая сейчас — это 50% обучения. А если в целом — практика уже превысила теоретическую часть. Мы готовим не лектора, а врача". «Мы не ждём пятого курса, чтобы вы увидели пациента. Вы должны уметь действовать уже на первом, — подчёркивает Жмеренецкий.

Что остаётся за учебником

Медвуз — это не про сессию и халат. Это про мышление. В университете уделяют внимание не только академической части. Каждый студент — под присмотром: кураторы, психологи, помощь с общежитием. Есть система адаптации. И есть понимание: не все приходят морально готовыми.

— Мы формируем личность, — говорит Жмеренецкий. — Врач — это гражданин, интеллигент, человек, у которого есть культура мышления и этика. Это не должно быть потеряно.

В учебном процессе вплетены история, патриотические проекты, наука, волонтёрство. Не ради галочки, а ради баланса. Если ты будешь только учиться — перегоришь. Если только веселиться — вылетишь.

Как не сломаться в первые месяцы

Учиться сложно. Это не скрывается. Учёба будет тяжёлой. Но она интересная. Это другой ритм жизни. Надо быть готовым. Но и помощь есть. Каждого первокурсника курирует наставник, работает психолог, социальный работник. Все иногородние — при желании — обеспечиваются общежитием. Причём не только бюджетники: для платников тоже есть места. Главное — не оказаться в изоляции.

— Мы никого не бросаем. Но и не нянькаемся. Всё по-взрослому: ты — студент, ты — будущий врач. От тебя зависят жизни. Мы это не романтизируем. Мы к этому готовим. Читать, повторять, зубрить. И снова — читать. Учиться в медвузе — это правда сложно. Но если ты хочешь — ты справишься. Медицина — постижима, — говорит ректор. — Кто читает, работает, повторяет — становится врачом. Кто не готов — лучше не начинайте.

Да, звучит жёстко. Но без этой жёсткости в медицине нельзя. Здесь не будет лёгких семестров, поблажек, «автоматов». Здесь надо знать. Иначе — последствия будут не для тебя, а для других.

В ДВГМУ есть довузовская подготовка: школьники приходят в симуляционные центры, работают в лабораториях, взаимодействуют с кафедрами. Те, кто серьёзно готовится — адаптируются быстрее. А кто идёт просто «попробовать» — выбывают в первые полгода.

Тишина перед шагом

В медицинский никто не зовёт. Просто есть те, кто всё равно туда пойдёт. Не потому, что хочется халат и стетоскоп, а потому что неуютно жить, когда ты не нужен. У этих людей есть странная привычка — выбирать сложное.

— Мы не ждём идеальных. Мы ждём честных. С собой и с профессией, — говорит Константин Жмеренецкий.

Здесь не обещают лёгкой учёбы, зато дают трудную работу, которая потом почему-то становится смыслом. Здесь не будет фанфар, но будет чувство, что ты остался — и выстоял. Так и становятся врачами. Не за один год. Не по инструкции. И точно — не случайно.